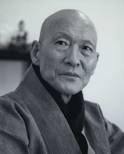

우리가 어디를 향해 가야 하고 무엇을 위해 살아야 하는지 일깨워주는 법정 스님의 산문집, 오두막 편지 개정판. 강원도 산골의 화전민이 살던 오두막. 전기도 들지 않는 그곳에서 법정 스님은 세상을 향해 편지를 쓴다. 이렇게 쓴 50편의 글을 모은 책이 바로 《오두막 편지》이다. 때로는 부드럽게, 또 때로는 엄하게 건네지는 법정 스님의 편지글들은 소박하고 간소한 삶에서 우러나는 치유와 위안의 힘을 지녔다.

삶은 소유가 아니라 순간순간의 '있음'이다. 영원한 것은 없다. 모두가 한때일 뿐. 그 한때를 다해 최대한으로 살 수 있어야 한다. 삶은 놀라운 신비요, 아름다움이다. 그 순간순간이 아름다운 마무리이자 새로운 시작이어야 한다.

1. 너는 네 세상 어디에 있는가

흙방을 만들며

인디언 '구르는 천둥'의 말

시간 밖에서 살다

뜰에 해바라기가 피었네

자기 과리

너는 네 세상 어디에 있는가

청정한 승가

바람 부는 세상에서

그 산중에는 무엇이 있는가

새벽 달빛 아래서

2. 진정으로 하고 싶은 일을 하라

장작 벼늘을 바라보며

새벽에 내리는 비

진정으로 하고 싶은 일을 하라

달빛에서도 향기가 나더라

명상으로 삶을 다지라

홀로 있음

참된 여행은 방랑이다

사람과 사람 사이

마른 나뭇단처럼 가벼웠던 물

3. 안으로 귀 기울이기

두 자루 촛불 아래서

안으로 귀 기울이기

비닐 봉지 속의 꽃

수선 다섯 뿌리

섬진 윗마을의 매화

어느 오두막에서

가난한 절이 그립다

개울물에 벼루를 씻다

인간의 가슴을 잃지 않는다면

오두막 편지

파초잎에 앉아

4. 눈고장에서 또 한번의 겨울을 나다

겨울 채비를 하며

모두 다 사라진 것은 아닌 달에

허균의 시비 앞에서

등잔에 기름을 채우고

눈고장에서 또 한 번의 겨울을 나다

화개동에서 햇차를 맛보다

누구와 함께 자리를 같이하랴

뜬구름처럼 떠도는 존재들

바보의 깨달음

다산 초당...1. 너는 네 세상 어디에 있는가

흙방을 만들며

인디언 '구르는 천둥'의 말

시간 밖에서 살다

뜰에 해바라기가 피었네

자기 과리

너는 네 세상 어디에 있는가

청정한 승가

바람 부는 세상에서

그 산중에는 무엇이 있는가

새벽 달빛 아래서

2. 진정으로 하고 싶은 일을 하라

장작 벼늘을 바라보며

새벽에 내리는 비

진정으로 하고 싶은 일을 하라

달빛에서도 향기가 나더라

명상으로 삶을 다지라

홀로 있음

참된 여행은 방랑이다

사람과 사람 사이

마른 나뭇단처럼 가벼웠던 물

3. 안으로 귀 기울이기

두 자루 촛불 아래서

안으로 귀 기울이기

비닐 봉지 속의 꽃

수선 다섯 뿌리

섬진 윗마을의 매화

어느 오두막에서

가난한 절이 그립다

개울물에 벼루를 씻다

인간의 가슴을 잃지 않는다면

오두막 편지

파초잎에 앉아

4. 눈고장에서 또 한번의 겨울을 나다

겨울 채비를 하며

모두 다 사라진 것은 아닌 달에

허균의 시비 앞에서

등잔에 기름을 채우고

눈고장에서 또 한 번의 겨울을 나다

화개동에서 햇차를 맛보다

누구와 함께 자리를 같이하랴

뜬구름처럼 떠도는 존재들

바보의 깨달음

다산 초당에서

5. 새오두막으로 거처를 옮기다

가을에는 차맛이 새롭다

내 오두막의 가을걷이

어느 독자의 편지

이 가을에는 행복해지고 싶네

나를 지켜보는 시선

거리의 스승들

가난을 건너는 법

그런 길은 없다

산천초목에 가을이 내린다

새 오두막으로 거처를 옮기다

강원도 산골 오두막에서 보낸 편지

강원도 산골의 화전민이 살던 오두막.

전기도 들지 않는 그곳에서 법정 스님은 개울물을 길어 밥을 하고, 손수 만든 땔감으로 불을 지피고, 그 불로 물을 끓여 차를 달인다. 그리고 세상을 향해 편지를 쓴다. 이렇게 쓴 50편의 글을 모은 책이 바로 《오두막 편지》이다. 1999년 처음 출간된 후 꾸준히 독자들의 사랑을 받아온 《오두막 편지》가 새로운 모습으로 찾아왔다.

《오두막 편지》에는 법정 스님의 풍부한 감수성과 넘치는 패기, 당당한 기개와 세상 사람들을 향한 뜨거운 열정이 담겨 있다. 오두막에서의 일상을 그릴 때는 아름답고 서정적으로, 이 사회의 참어른으로서 세상에 토해낼 때는 지혜롭게, 그리고 지극히 개인적인 이야기를 꺼낼 때는 낮고도 차분하게, 법정 스님은 우리에게 편지를 쓴다.

때로는 부드럽게, 또 때로는 엄하게 건네지는 법정 스님의 편지글들은 저 멀리 강원도 산골에서 보내진 것이지만, 마치 우리 곁에서 속삭이는 것처럼 가깝고 정겹다.

법정 스님은 자연에서 힘을 얻고, 그 힘은 우리까지 정화시킨다. 일체의 인위적인 것이 섞이지 않은 소박하고 간소한 삶에서 우러나는 삶의 향기가 글마다 묻어난다. 이것이 법정 스님의 글이 가진 치유와 위안의 힘이다.

진정한 수행자의 길

법정 스님은 질박하고 수수한 것을 가까이 두고, 편리한 새 물건을 멀리 하는 참 수행자의 모습을 곳곳에서 보여주고 있다.

하나, 그 수행자의 집에는 아예 전기를 쓸어들일 생각을 하지 말아라. 전기가 들어가면 곁들어 따라 들어가는 가전제품이 한두 가지가 아닐 것이다. 전화도 필요없어야 한다. 편리함만을 따르면 사람이 약아빠진다. 불편함을 이겨나가는 것이 곧 도 닦는 일임을 알아라.

둘, 수도를 끌어들이지 말...강원도 산골 오두막에서 보낸 편지

강원도 산골의 화전민이 살던 오두막.

전기도 들지 않는 그곳에서 법정 스님은 개울물을 길어 밥을 하고, 손수 만든 땔감으로 불을 지피고, 그 불로 물을 끓여 차를 달인다. 그리고 세상을 향해 편지를 쓴다. 이렇게 쓴 50편의 글을 모은 책이 바로 《오두막 편지》이다. 1999년 처음 출간된 후 꾸준히 독자들의 사랑을 받아온 《오두막 편지》가 새로운 모습으로 찾아왔다.

《오두막 편지》에는 법정 스님의 풍부한 감수성과 넘치는 패기, 당당한 기개와 세상 사람들을 향한 뜨거운 열정이 담겨 있다. 오두막에서의 일상을 그릴 때는 아름답고 서정적으로, 이 사회의 참어른으로서 세상에 토해낼 때는 지혜롭게, 그리고 지극히 개인적인 이야기를 꺼낼 때는 낮고도 차분하게, 법정 스님은 우리에게 편지를 쓴다.

때로는 부드럽게, 또 때로는 엄하게 건네지는 법정 스님의 편지글들은 저 멀리 강원도 산골에서 보내진 것이지만, 마치 우리 곁에서 속삭이는 것처럼 가깝고 정겹다.

법정 스님은 자연에서 힘을 얻고, 그 힘은 우리까지 정화시킨다. 일체의 인위적인 것이 섞이지 않은 소박하고 간소한 삶에서 우러나는 삶의 향기가 글마다 묻어난다. 이것이 법정 스님의 글이 가진 치유와 위안의 힘이다.

진정한 수행자의 길

법정 스님은 질박하고 수수한 것을 가까이 두고, 편리한 새 물건을 멀리 하는 참 수행자의 모습을 곳곳에서 보여주고 있다.

하나, 그 수행자의 집에는 아예 전기를 쓸어들일 생각을 하지 말아라. 전기가 들어가면 곁들어 따라 들어가는 가전제품이 한두 가지가 아닐 것이다. 전화도 필요없어야 한다. 편리함만을 따르면 사람이 약아빠진다. 불편함을 이겨나가는 것이 곧 도 닦는 일임을 알아라.

둘, 수도를 끌어들이지 말아라. 수도가 들어가면 먹고 마시는 일이 따라가고 자연히 사람들이 모여들게 된다. 마실 물은 바로 지척에 있는 암자의 샘에서 물병으로 길어다 쓰면 될 것이다. 그 집에는 차 외에는 마실 것도 두지 말아라. 찻잔은 세 개를 넘지 않아야 한다. 많으면 그 집에 어울리지 않고 소란스러워 차의 정신인 청적淸寂에 어긋난다.

셋, 그 수행자의 거처를 ‘서전西殿’이라고 이름 지은 것은 위치가 암자의 서쪽에 있다는 뜻도 되지만, 부처님과 조사들의 청정한 생활규범인 서래가풍西來家風을 상징한 것이다. 그러므로 그 수행자의 집에는 여성들의 출입을 금해야 한다.

넷, 그 수행자의 집에 거처하는 사람은 반드시 새벽 세 시에 일어나고 밤 열 시 이전에는 눕지 말아라.

새벽 예불은 수도생활 중에서 가장 중요한 일과이므로 반드시 이행해야 한다. (156쪽)

며칠 전 새로 만든 흙방에 도배를 했다. (중략) 벽과 천장은 티가 섞인 한지로 바르고 바닥은 장판으로 발랐다. 장판 아홉 장 깔이 방이니 한 평 반쯤 될까. 빈 방에 방석 한 장 깔고 앉아 있으니 새로 중이 된 것 같은 그런 기분. 거치적거리는 것 없어 홀가분해서 좋다.

장판방이지만 시멘트를 쓰지 않고 흙으로만 발랐기 때문에 바닥이 매끄럽지 않고 우툴두툴하다. 그런데 이 우툴두툴한 질감이 나는 너무 좋다. 요즘은 어떤 방이든지 한결같이 매끄럽고 평탄하기만 한데, 오랜만에 이런 질박하고 수수한 방바닥을 대하니 마음이 참으로 느긋해진다. (14쪽)

자연과 하나된 오두막 살이

강원도 깊은 산 속에 거하는 법정 스님은 혼자인 것 같지만 혼자가 아니다.

철마다 다른 모습으로 다가오는 자연이 함께 있기 때문이다. 나무이며 들꽃이며 작은 동물들이 있고, 밤이면 달님까지 찾아와 벗이 된다.

얼마 전부터 해질녘이면 커다란 떡두꺼비 한 마리가 섬돌에 엉금엉금 기어나와 내가 나오기를 기다린다. ‘오, 네가 또 왔구나’ 하고 아는 체를 한다. 낮에는 눈에 띄지 않다가 해질녘이면 어김없이 찾아온다. 나는 이 두꺼비한테 ‘너는 무슨 재미로 이 산중에서 혼자 사느냐’고 두런두런 이야기를 한다. 두꺼비는 아무 대꾸도 없이 내 말을 끔벅끔벅 들어주기만 한다. 이렇게 지내온 사이에 우리는 한집안 식구처럼 길이 들었다. (27쪽)

나는 이 산중에서 누구와 함께 자리를 같이 하는가 스스로 물어본다. 사람은 나 하나만으로 충분하니까 사람과 자리를 같이할 일은 없다. 맑은 바람과 밝은 달과 흰 구름, 시냇물은 산을 이루고 있는 배경이므로 자리를 같이하고 안 하고의 문제가 아니다. 눈으로 보고 귀로 듣고 살갗으로 느끼고 가슴으로 받아들이면 된다.

(중략)

산토끼가 뒤꼍 다래넝쿨 아래서 산다. 어둠이 내릴 무렵이면 뜰에 나와 어정거리다가 내가 문을 열고 나가면 놀라서 저만치 달아난다. 놀라지 말라고 달래지만 길이 들지 않는다. 그러면서도 빵부스러기나 과일 껍데기를 놓아 두면 깨끗이 먹고 간다. 바위 곁에 싸 놓은 토끼똥을 보면 어린 새끼도 끼여 있다. 그 중 다람쥐는 나하고 많이 친해졌다. 헌식돌에 먹이를 놓아주면 내가 곁에 지켜 서 있는데도 피하지 않고 와서 먹는다. 밖에 나갔다가 빈집에 돌아오면 짹짹거리면서 나를 반겨준다. 기특하다.

누구와 함께 자리를 같이할 것인가. 유유상종, 살아 있는 것들은 끼리끼리 어울린다. 그러니 자리를 같이하는 그 상대가 그의 한 분신임을 알아야 한다. 당신은 누구와 함께 자리를 같이하는가. (197-198쪽)

법정 스님은 산 속의 작은 새 한 마리까지도 놓치지 않고 챙겨 살핀다. 그 교감을 풍부하고 섬세한 감수성으로 묘사해내는 문장은 삶이 들려주는 시라 할 수 있다.

다시 새 오두막으로

7년을 넘게 정들여 살아온 오두막이지만 영하 20도가 넘는 겨울은 매번 고통스럽기까지 하다.

법정 스님은 겨울 동안 바다가 보이는 곳으로 거처를 옮기기로 한다. 뒤쪽은 소나무가 무성하고 앞은 바다가 내다보이는 그야말로 넓고 넓은 바닷가에 오막살이 집 한 채이다. 다 헐어가는 그 집에 새로 도배를 하고 녹슨 곳을 손보고, 이삿짐을 꾸린다.

이사가 몸과 생활도구만 옮겨가는 일로 그친다면 별 의미가 없다. 삶의 형태와 그 습관에도 변화가 있어야 한다. 평소의 내 지론대로 보다 단순하고 간소하게 살 수 있도록 데리고 가는 것들을 극도로 제한하기로 했다. 이 다음 이 집에 누가 와 살더라도 크게 불편함이 없이 지내도록 배려하는 것이 먼저 살던 사람의 그 집에 대한 도리다. (256쪽)

그러고는 정든 오두막 친구들에게 이별을 고한다. 장 위에서 목을 빼고 기다려주던 나무오리, 청아한 음률의 막대풍경, 개울물 소리, 눈에 익은 나무들. 눈에 밟히도록 애착을 가졌던 것들을 뒤로 하고 골짜기가 쩌렁 울리도록 “겨울철 지내고 돌아올 테니 다들 잘 있거라” 하고 큰소리로 작별을 고했다.

바닷가 새 오두막에 도배를 마치고 나서 사흘을 묵었다. 아직도 쿨룩쿨룩 남은 기침을 하면서 익숙하지 않은 주거공간에서 나그네처럼 엉거주춤 지낸다. 집의 방향이 동남간이라 바다에서 떠오르는 불덩이 같은 해를 방 안에서 맞이할 수 있다. 해돋이 때마다 두 손을 모아 합장을 하고 이 세상 구석구석 두루 밝아지기를 염원한다. 수평선에서 떠오르는 장엄한 일출을 지켜보고 있으면 해에서 뿜어나오는 빛의 에너지가 내 몸에까지 전해지는 것 같다. 나무 일광日光 보살! (257-258쪽

'행복한 일상나들이 > 책향기' 카테고리의 다른 글

| 조선을 뒤흔든 16인의 왕후들 - 이수광 (0) | 2009.03.26 |

|---|---|

| Che 회상 - 알레이다 마치 (0) | 2009.03.26 |

| CEO 제갈공명 하나로 열을 친다 - 박성학 (0) | 2009.03.26 |

| 참을 수 없는 존재의 가벼움 - 밀란 쿤데라 (0) | 2009.03.26 |

| 공포의 총합 - 톰 클랜시 (0) | 2009.03.26 |